🧠 Décryptage : 4 grands mécanismes psychologiques qui peuvent te bloquer, ou quand ton cerveau t’autosabote en voulant t’aider !

Comment ton cerveau t’aime… au point de parfois t’empêcher d’avancer !

Hello !

Tu veux comprendre pourquoi tu procrastines, t’épuises à trop faire ou répètes les mêmes schémas inefficaces ? Cet article te dévoile certains mécanismes psychologiques invisibles – biais cognitifs, croyances limitantes, règles mentales – qui déforment ta perception, influencent tes choix… et sabotent parfois ta productivité. Une plongée dans la psychologie comportementale pour reprendre la main sur ton fonctionnement.

Dans cet article, je t’explique :

Pourquoi on peut suivre des règles rigides qui ne nous conviennent plus

Comment notre cerveau fabrique des liens et des jugements qui n’existent pas dans la réalité

Et pourquoi tout ça, ce n’est pas “un bug”… mais un superpouvoir mal calibré

J’étais partie pour te faire un article sur les problèmes liés à la règle “Il faut finir ce qu’on a commencé” et… ça faisait appel à des notions qui demandent un article en elles-mêmes. Alors, le voici !

Prends-toi un café, j’en ai à raconter !

Sommaire

Pourquoi on ne fait pas ce qu’on voudrait faire

Ces mécanismes qui déforment notre réalité :

1. Notre cerveau à 2 régimes

2. Le conditionnement .. notre mode d’apprentissage, pas parfait !

3. Nos croyances ou notre lecture du monde

4. Nos erreurs cognitives : quand notre cerveau nous trompe !

Ce que ça change de comprendre ça

Une autre manière d’avancer

Pourquoi on ne fait pas ce qu’on voudrait faire

Tu t’es déjà dit :

“Je sais ce qu’il faudrait que je fasse… mais je n’arrive pas à le faire.”

Ou au contraire : “Je le fais, mais je sens bien que ce n’est pas la bonne stratégie… et pourtant je continue.”

Tu t’es déjà retrouvée à repousser une tâche pourtant importante, à rester dans un projet à bout de souffle, ou à t’agacer de toujours réagir de la même façon… alors que tu sais bien que « ce n’est pas très rationnel » ?

Bienvenue dans le monde fascinant des mécanismes psychologiques ! Ce sont eux, les grands architectes de nos comportements automatiques.

Ce genre de décalage, entre ce que tu veux faire rationnellement et ce que tu fais réellement, n’est pas un bug personnel. C’est un fonctionnement tout à fait humain. Ca vient de la manière dont notre cerveau traite les informations. Il agit souvent par automatisme, en suivant des règles, des croyances, des associations… apprises et renforcées avec le temps, sans qu’on s’en rende compte.

Ton cerveau ne te veut que du bien, mais malgré tout ce qu’il fait de super, il a quelques biais de fonctionnement, déso. Nous sommes faits comme ça…

Ces mécanismes qui déforment la réalité

Notre cerveau, pour gagner du temps, ne traite pas tout au cas par cas. Il automatise. Il généralise. Il remplit les blancs. Et parfois… il se trompe.

On va explorer 4 grandes familles de mécanismes qui peuvent créer un vrai décalage entre :

ce qui se passe objectivement,

ce que tu perçois,

et ce que tu fais.

Comprendre comment fonctionne notre mental, c’est reprendre un peu de pouvoir sur nos automatismes et nos blocages.

1. Un cerveau à 2 vitesses !

Ton cerveau a deux modes, et il ne t’a pas demandé ton avis !

La recherche en psychologie a mis en évidence 2 façons pour le cerveau de fonctionner (mais ce ne sont pas des zones précises, c’est pas cerveau gauche et droit 🙂) :

un mode rapide, automatique, intuitif, qui réagit sans que tu y penses (ce qu’on appelle "Système 1"); on parle aussi de réseaux en mode par défaut (Default Mode Network).

et un mode plus lent, réfléchi, logique, qui demande de l’attention et de l’énergie (le "Système 2"); on parle aussi de système de contrôle cognitif.

Le premier te fait gagner du temps au quotidien. Il reconnaît les habitudes, gère les urgences, évite les conflits. Il est bien pratique ! Heureusement qu’il est là pour automatiser plein de choses que nous faisons …

Mais c’est aussi celui qui te fait dire "oui" machinalement, par exemple.

Le deuxième te permet de faire des choix plus ajustés, plus long terme mais il demande du calme, de l’espace, et un peu d’énergie mentale.

Daniel Kahneman et d’autres chercheurs en cognition ont montré que nos décisions sont rarement aussi réfléchies qu’on le pense (mais ton cerveau te fait croire le contraire !).

Le mode automatique est actif par défaut, le 2e vient par exemple quand le 1er ne suffit pas à répondre ou qu’on l’active volontairement; le mode 1 revient encore plus dès qu’on est fatiguée, stressée, prise de court, dans une situation relationnelle sensible.

Parce que le stress inhibe nos fonctions cognitives supérieures. Tout comme l’alcool, d’ailleurs ! Et du coup, ça impacte notre jugement, et notre contrôle inhibiteur1.

📌 Un bon exemple de switch système 1 / système 2 ? La conduite.

Quand tu prends un trajet habituel, sans encombres, ton système 1 pilote tranquillement. Tu peux discuter, penser à autre chose… tout se fait en mode automatique.

Mais s’il se passe un truc imprévu – une voiture qui freine brusquement, un bruit étrange – hop, le système 2 prend le relais : tu te tais d’un coup, toute ton attention se focalise.

Et une fois le danger passé ? Tu repasses en pilote automatique.

Tu as peut-être même déjà eu cette sensation un peu flippante :

”Comment je suis arrivée là ? Je n’ai aucun souvenir du trajet.”

Ce n’est pas que tu étais “absente” : ton système 1 gérait. Tu es en attention flottante. Mais il est performant ! Tu as sûrement déjà remarqué que ton attention complète est capable de revenir d’un coup, à cause de quelque chose qu’il a détecté de bizarre, sans même parfois que tu sois capable d’expliquer concrètement quoi (cette voiture roule bizarrement… juste parce qu’elle serre un poil trop à gauche, ne roule pas à l’allure attendue…).

Ca marche donc très bien en général, quand il fait ce qu’il est censé faire, ce système 1.

Le système 1 est programmé pour le court terme…

Mais … son gros défaut, c’est qu’il ne pense qu’au très court terme. La mission initiale de notre système nerveux le plus simple, c’était te protéger des prédateurs, avoir à manger, voilà. La notion de long terme, dont on a besoin pour faire des choses qui sont inconfortables au départ, mais nous apporteront beaucoup plus tard… c’est pas son truc ! Ca demande de reprendre le contrôle conscient pour y arriver.

2. Le conditionnement : quand ton cerveau enregistre des automatismes

Notre programme de base

Le conditionnement, c’est un peu comme la programmation de base de notre cerveau. Il se construit par expérience : ce qui marche est répété, ce qui ne marche pas est abandonné.

En soi, c’est simple. Mais c’est comme la musique : il n’y a que 7 notes, et tu fais toutes les mélodies du monde avec. Les règles sont simples. Les résultats sont complexes !

C’est constamment là, ton cerveau apprend, tout seul, sans que ça aie besoin d’être conscient.

C’est un processus adaptatif de base, fondé sur l’expérience :

→ "Quand je fais ça, il se passe ça. Donc je recommence / j’évite."

Il permet à tous les êtres vivants de s’adapter à leur environnement, même sans langage, raisonnement abstrait, ou conscience de soi.

Oui, tu as cette conscience, tu n’es pas un planaire ! Mais ce n’est pas pour autant que ces mécanismes ne sont plus là : on les ignore juste parce qu’ils ne sont pas conscients.

Tu vois le nombre de choses que tu fais des fois, et où tu es incapable d’expliquer pourquoi ? Souvent, c’est ça. Un mécanisme qui n’a pas eu besoin de passer par la conscience pour se faire, et du coup tu ne sais pas expliquer.

Il y a 3 catégories de conditionnement (ou disons surtout 2, + 1).

2.1 Le conditionnement classique (Pavlov)

Tu as peut-être entendu parler de Pavlov et de son chien qui salive au bruit d’une cloche. C’est simplement ça : une réaction automatique à un stimulus, totalement neutre au départ, mais qui prend un sens à force qu’il soit associé à un autre, agréable ou désagréable.

Il est vraiment de l’ordre du réflexe, tu ne peux pas l’empêcher (en tout cas, pas volontairement là sur l’instant). On dit aussi conditionnement répondant, pour ça. C’est juste stimulus → réponse (je suis sûre que tu as déjà entendu cette expression).

Exemple : si chaque fois que tu fais ta compta, tu es stressée, ton cerveau va associer “ouvrir le logiciel” à “stress”, ça va devenir automatique.

Ce mécanisme suffit à fabriquer des phobies : tu as eu très très peur la première fois où tu as vu une araignée, que ça soit à cause d’elle ou autre chose arrivé en même temps, la peur va revenir toute seule la fois suivante, même si toi, tu sais qu’elle n’est pas dangereuse. C’est à peu près pareil avec toutes les choses qui nous font peur…

C’est déjà un mécanisme très puissant en soi, et qui nous joue des sacrés tours.

2.2 Le conditionnement opérant (Skinner)

Celui-ci explique beaucoup pourquoi on continue des comportements qu’on sait nocifs :

1️⃣ Ton cerveau fonctionne beaucoup aux conséquences.

Dans le conditionnement opérant, ce ne sont pas tes intentions qui décident si un comportement se répète… mais ce qu’il produit comme effet (d’où opérant : tu fais, opères quelque chose pour, dans un but).

Si un comportement t’apporte quelque chose de plaisant (ou t’éloigne d’un inconfort), ton cerveau l’enregistre comme une “bonne” option, et te pousse à le refaire. Même si, rationnellement, tu sais que ce n’est pas l’idéal.

Le rationnel n’est clairement pas aux commandes la majorité du temps !!

Exemple :

Tu te surinvestis → on te félicite, et c’est très important pour toi → tu recommences, même si tu es au bout du rouleau.

Ce n’est pas une décision 100 % consciente. C’est juste… renforcé par l’effet immédiat : les compliments, la reconnaissance... (nous sommes des animaux sociaux, aussi … nous avons besoin des autres, c’est normal !)

2️⃣ Plus l’effet est rapide, plus il est puissant.

Et voilà le rôle du Système 1 ! Il réagit selon une logique de court terme :

Soulagement maintenant ? On recommence.

Malaise maintenant ? On évite.

Un autre exemple concret :

Un cariste reçoit une prime au colis préparé → il accélère → plus de colis, plus de prime… mais aussi plus d’accidents.

Qu’il sache que rouler trop vite est dangereux ne change rien ! C’est une conséquence juste probable, au long terme. La prime, elle, est systématique, et rapide ! 2 poids, 2 mesures. (Histoire vraie. L’entreprise a dû plafonner les primes pour limiter les dégâts.)

Et c’est pareil pour l’évitement expérientiel2, très fréquent :

Tu stresses → tu évites la situation ou tu la fuis → Ouf, tu respires ! → ton cerveau dit “yes ! bonne stratégie !”… et … la prochaine fois, il se rappelle et te dit : “Alerte rouge !!” et en fait, ça augmente ta peur.

Plus tu évites… plus l’angoisse revient. Et les émotions, c’est pareil.. Plus tu veux les éviter, plus elles reviennent ! C’est l’effet cocotte-minute dont je parlais dans cet article.

Ce qui est piégeant, en plus, c’est que ton cerveau te laisse croire que tu décides, alors qu’il applique juste un vieux raccourci renforcé.

3. Le conditionnement vicariant (Bandura)

Tu n’as pas besoin d’avoir vécu une situation pour en tirer une leçon. Observer quelqu’un peut suffire.

Exemple : tu as vu ta mère tout porter dans la maison, sans jamais se plaindre, et être valorisée pour ça ? Tu reproduis peut-être ce modèle inconsciemment.

Sans avoir besoin de faire l’expérience nous-mêmes, si on voit que quelque chose fonctionne pour les autres, nous allons le faire aussi. Même les chiens savent faire ça : ils apprennent plus vite un ordre s’ils voient un autre chien récompensé pour cette action (du moment qu’ils ont compris le lien entre l’action et la récompense, quand même).

Tout ça, c’est notre fonctionnement fondamental, à tous. Notre programme commun. Ce qui change, c’est notre gamme de comportements possibles (on n’a pas le même répertoire comportemental que les animaux, évidemment !) et ce qui est renforçateur pour nous : ça peut être très varié, et très différent d’une personne à l’autre, même si on retrouve des grands thèmes communs souvent.

Fais peut-être une petite pause, ça fait beaucoup d’infos !

▶️ Prête pour une autre petite couche de complexité supplémentaire ? Allez c’est parti !

3. Les croyances : ces règles internes qui nous guident … et parfois nous perdent !

Nos croyances guident nos comportements, nos émotions, nos choix de vie. Certaines nous soutiennent, d'autres nous freinent sans même qu’on s’en rende compte. Ce sont des règles intériorisées qui organisent notre façon de voir le monde. Elles se sont construites par apprentissage, “conditionnement” donc, comme on vient de voir.

🔹 Ce que tu crois : croyances fondamentales, conditionnelles, automatiques

On a différents niveaux de croyances, plus ou moins profondes :

Les croyances fondamentales

Ce sont les plus enracinées. Elles concernent notre vision de nous-même, des autres ou du monde.

👉 “Je suis sans valeur”, “Les autres sont dangereux”, “Je dois être parfait pour mériter d’être aimé”

Ces croyances se forment tôt, souvent à partir d’expériences relationnelles marquantes.

Les croyances conditionnelles

Elles traduisent des règles apprises pour composer avec les croyances profondes.

👉 “Si je réussis, alors je suis digne d’intérêt”, “Si je ne montre pas mes émotions, je contrôle la situation”

Elles sont un peu plus conscientes, mais tout aussi rigides. Elles façonnent nos comportements quotidiens.

On retrouve aussi toute la série des injonctions que nous nous donnons : les “il faut”, “je dois”… Certaines personnes en ont une collection !!

➡️ Les pensées automatiques

Ces croyances s’activent souvent sous forme de pensées automatiques : ce que tu te dis, sans réfléchir, dans certaines situations.

“Je vais encore rater”, “Elle va me juger”, “Je suis nul·le”

Elles sont la face visible de tout ce système invisible.

🔹 Comment elles se forment : langage, apprentissages et associations mentales

Ces croyances ne viennent pas de nulle part. Elles sont le fruit de nos d’apprentissage, très puissants.

📜 Les règles verbales : des scripts appris très tôt

Les règles verbales (de Skinner, encore !) sont des consignes mentales qu’on a intégrées au fil du temps, par l’éducation, l’observation, ou les répétitions.

Exemple :

“Il ne faut pas faire de vagues”, “Sois forte”, “Les émotions, ça ne se montre pas”

Elles fonctionnent comme des "programmes internes" qui nous disent comment nous comporter pour rester en sécurité ou mériter l’amour et la reconnaissance.

Etre capable d’apprendre par règles verbales est utile, sinon, nous devrions tout apprendre uniquement de notre expérience, donc… réinventer l’eau chaude chacun !!

Ces règles ne sont pas toujours fausses, mais certaines peuvent devenir tellement rigides qu’on finit par fonctionner seulement à partir de ce qui est juste dans notre tête, même si elles ne sont plus adaptées à notre réalité actuelle.

🔗 La TCR : notre cerveau associe… même sans preuve

La TCR (Théorie des Cadres Relationnels, ou RFT pour Relational frame theory en anglais) de Hayes et collègues explique un truc fascinant :

Ton cerveau relie spontanément des idées entre elles, même sans lien logique ni expérience directe.

C’est un modèle issu du comportementalisme moderne, qui montre comment le langage crée du sens… et parfois du non-sens, à force d'associations symboliques.

Exemple :

Tu entends : “Réussir, c’est être très organisée.”

Tu vois ta collègue super organisée être félicitée (conditionnement vicariant, tu te rappelles ?)

Ton cerveau en déduit :

”Je suis mal organisée → donc je suis nulle → donc je ne réussirai pas”

Personne ne t’a dit ça. Mais ton cerveau a dérivé la relation.

C’est un fonctionnement automatique. Et c’est très pratique dans la vie de tous les jours ! Mais quand ces associations se rigidifient (par ex. émotion = faiblesse, demander de l’aide = dépendance), elles bloquent notre liberté d’agir.

Et nous ne voyons plus toujours que ça n’est pas logique, en vrai.

Comme dans ce sophisme célèbre :

Tout ce qui est rare est cher.

Un cheval bon marché est rare.

Donc un cheval bon marché est cher. (!)

🫣 Ça a l’air logique… mais ça ne tient pas debout !

Et notre cerveau peut fonctionner de la même façon, quand il fabrique des liens rapides sans vérification.

En résumé : ces croyances, c’est ton système d’exploitation, ton OS ! Il ne se remet pas à jour tout seul, bizarrement, parce que tu n’as pas toujours moyen de constater qu’il n’est plus à jour, comme il te limite dans ce que tu essaies de faire. Ca s’auto-entretient comme ça.

➡️ La restructuration cognitive, en gros, c’est faire la mise à jour de ton OS vers une nouvelle version beaucoup plus adaptée à ta réalité actuelle !

4. Les erreurs cognitives, ou quand ton cerveau te joue vraiment des tours …

Il a plein de tours dans son sac, notre cerveau, pour faire coller ce qui l’arrange à la réalité !

Les biais cognitifs : notre cerveau, champion des illusions

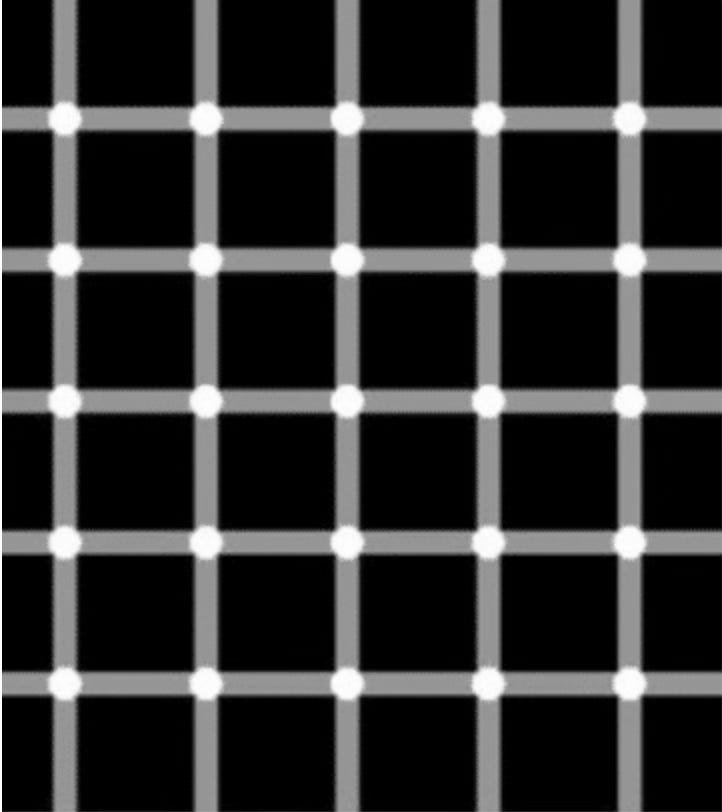

Les biais cognitifs, tu as dû en entendre parler, c’est un peu comme des illusions d’optique mentales.

Ton cerveau pense qu’il voit la réalité… mais il interprète à travers des filtres.

Comme dans cette image, où notre oeil n’arrête pas de voir des points noirs aux intersections des lignes, alors qu’il n’y en a pas, quand on regarde bien chacun !

Ca marche un peu pareil pour notre interprétation des situations. Il y a la réalité, et puis, ce que projette notre cerveau par-dessus.

Par exemple :

Le biais de confirmation te pousse à ne remarquer que ce qui va dans le sens de ta croyance (“Je ne suis pas légitime → je remarque toutes mes erreurs, pas mes réussites.”)

Le biais de statu quo te fait préférer ne rien changer, même quand ce que tu vis est inconfortable (“C’est peut-être nul… mais au moins je connais.”)

Le biais de disponibilité te fait surévaluer ce dont tu te souviens facilement (“Je n’ai jamais réussi à vendre → je suis nulle en prospection”… même si tu n’as essayé que 2 fois).

Il y en a encore plein d’autres très courants…

Le problème c’est que ces biais parasitent tes informations et brouillent ta prise de décision. Tu ne pars pas de faits objectifs, mais d’une réalité déformée. Ca crée beaucoup, beaucoup de distorsion dans nos communications par exemple…

Et si tu mixes une croyance fondamentale très négative sur toi + le biais de confirmation… tu vas filtrer tout ce qui correspond à ta vision, et oublier le reste. Tu vois le truc classique de la personne à qui on fait un compliment, et ça a l’air de traverser d’une oreille à l’autre sans s’arrêter, alors que la moindre petite remarque un peu critique va être amplifiée, il ne reste que ça ? Eh bien c’est sûrement ce type de mécanisme en oeuvre.

La fusion cognitive : quand nos pensées prennent le pouvoir

La fusion cognitive, c’est quand on est tellement collé à une pensée qu’on la prend pour un fait.

Oui, prends ton temps pour relire. Au départ, j’ai eu du mal. Comment ça, mes pensées ne sont pas forcément vraies ??

Exemple : “Je suis nulle”. Tu ne vois même plus que c’est une pensée, tu agis comme si c’était une vérité absolue.

Notre cerveau passe son temps à en fabriquer, des pensées. Des utiles, et des moins utiles. Des critiques, beaucoup. Surtout si pour nous c’est très connecté à un contenu émotionnel fort (conditionnement classique…) : on va d’autant plus s’y accrocher, ressasser, chercher une solution, etc… et on va vivre dans notre tête, pas dans la vraie vie.

En thérapie ACT3, on vise beaucoup ce mécanisme de fusion : il réduit notre flexibilité mentale, nous empêche d’agir selon nos valeurs, et nous enferme dans des réactions automatiques.

La bonne nouvelle ? On peut apprendre à se "défusionner" de ses pensées, progressivement.

La dissonance cognitive : quand tes choix contredisent tes valeurs

C’est le malaise qu’on ressent quand on agit d’une façon qui contredit ce qu’on croit ou ce qu’on valorise.

Exemple : tu valorises la liberté, mais tu dis oui à toutes les sollicitations. Ou tu crois en l’écoute de soi, mais tu surcharges ton agenda.

Pour réduire cette tension, le cerveau tente de réaligner les deux bouts :

en justifiant l’action (“Je travaille tard, mais c’est pour ma famille”) - on appelle aussi ça “rationalisation secondaire”

en évitant d’y penser,

ou en changeant ses croyances !

On croit qu’on a décidé un truc, mais en fait, non; on reconstitue une croyance après qui valide ce qu’on a fait…

Ce mécanisme est un des plus puissants pour expliquer pourquoi on reste parfois coincé... et aussi comment amorcer un vrai changement.

Ce que ça change de comprendre ça

Ce n’est pas toi qui n’es “pas assez” ou “trop” quelque chose. Pas assez disciplinée, trop sensible…

C’est juste que ton cerveau suit des règles, des associations, des habitudes… qui n’ont pas été mises à jour.

Et souvent, plus tu te forces, plus tu renforces le mécanisme. Ou, tu te rajoutes de la contrainte et de la culpabilité, à la série que tu avais déjà. Tu es encore plus frustrée, énervée de toi-même, tu veux encore plus forcer du coup parce que c’est agaçant…

La solution n’est pas de faire plus d’efforts.

C’est de mieux comprendre ce qui pilote tes actions – et de créer de nouvelles réponses plus adaptées à la réalité actuelle.

Alors, on fait quoi avec tout ça ?

👉 On ne cherche pas à “éliminer” ces mécanismes.

Ils sont naturels, humains, et parfois même très utiles.

Mais on peut apprendre à :

Les observer (tiens, j’ai cette pensée automatique… est-ce qu’elle me sert encore ?)

Les remettre en question (qu’est-ce qui me fait croire ça ? est-ce une règle ou un choix ?)

Les adapter (si je suivais ce qui me permet d’être en équilibre, et pas ce que j’ai appris à faire ?)

C’est le travail qu’on fait, avec mon mix de coaching, TCC et ACT !

Je ne t’apprends pas à te discipliner (moi-même j’en suis incapable !), mais à reprendre le pouvoir sur ce qui te pilote.

Pour aller plus loin :

Tu veux mieux comprendre comment tu fonctionnes pour reprendre les rênes ?

Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir des décryptages, histoires, et autres choses que j’apprends en route, pour t’aider à faire de la place pour ta façon de faire à toi.

Ca te parle, ça te parle pas ? Dis-moi ce que tu en penses !

📚 Sources scientifiques pour les curieuses

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-Hall.

St B T Evans, J. (2008). Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment, and Social Cognition. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1082085

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), 1124–1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2001). Relational Frame Theory: A Post-Skinnerian Account of Human Language and Cognition. Springer.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2019). The future of intervention science: Process-based therapy. Clinical Psychological Science, 7(1), 37–50. https://doi.org/10.1177/2167702618772296

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

Kahneman, D., Sibony, O., & Sunstein, C. R. (2021). Noise : a flaw in human judgment. Dans William Collins eBooks. https://search.worldcat.org/fr/title/1237663628

Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. Oxford Univ Press.

Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Macmillan.

Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.

Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning : Implications for the rationality debate ? Behavioral And Brain Sciences, 23(5), 645‑665. https://doi.org/10.1017/s0140525x00003435

Törneke, N. (2010). Learning RFT: An Introduction to Relational Frame Theory and Its Clinical Application.Oakland, CA: New Harbinger Publications.

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford Press.

Zettle, R. D. (2015). The Evolution of a Contextual Behavioral Science: From an Idea to a Community. The Behavior Analyst, 38(2), 275–293. https://doi.org/10.1007/s40614-015-0050-2

La capacité à stopper nos impulsions. Notre filtre, en gros, de comportement.

Expérientiel = ce qui concerne notre expérience vécue, donc nos pensées, émotions surtout… L’évitement expérientiel, c’est en fait éviter de ressentir des émotions inconfortables.

Thérapie d’Acceptation et d’Engagement : une thérapie de “3e vague” des thérapies cognitives et comportementales, qui vise à mieux accepter ses pensées et émotions, pour qu’elles nous freinent moins et pouvoir nous diriger vers ce qui nous correspond mieux comme comportements.

J'adore cette vision du cerveau comme "superpouvoir mal calibré".

Ça rejoint exactement ce que j'enseigne dans la Productivité Asymétrique™ : arrêter de forcer contre sa nature humaine et l'utiliser comme moteur.

Le conditionnement opérant que tu décris, c'est exactement pourquoi 90% des solopreneurs restent prisonniers de leur propre système.

- Ils reçoivent des petits shots de dopamine à chaque tâche accomplie

- Leur cerveau dit "yes ! bonne stratégie !"

- Ils finissent par confondre mouvement et progrès

Résultat : 8h de chaos au lieu de 4h de flow maîtrisé.

La solution ?

Exactement ce que tu proposes : observer, comprendre, puis reprogrammer ses automatismes.

C'est pour ça que dans mes frameworks, je commence toujours par la Souveraineté Fonctionnelle — comprendre sa cognition avant d'optimiser sa productivité.

Notre cerveau n'est pas notre ennemi, c'est un allié qu'il faut apprendre à piloter.

Merci pour ce rappel Mathilde ✌🏽